Georgien

Bericht

Bist du jetzt bei den Blauhelmen?“, war nur eine von vielen Reaktionen, wenn wir – mein Duisburger Kumpel Tobias und ich – von unserer geplanten Reise durch den Kaukasus gesprochen haben. Die Arbeitskollegen reagierten etwas ungläubig, aus dem Freundeskreis wurde Spott geerntet, Mutter machte sich Sorgen und Vater fragte auf dem Weg zum Flughafen, ob wir die Unterkünfte – bei den günstigen Preisen – mitverteidigen müssten.

Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Die Region zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer ist seit jeher stetig brodelnder Krisenherd mit scheinbar unlösbaren Konflikten. Diese sind zum Teil heute noch präsent sind und im Laufe der Reise auch immer wieder Thema gewesen.

Erste Station sollte Georgien sein. Das Heimatland Stalins, dem Vater der Sowjetunion, von der am 9. April 1991 die Unabhängigkeit erklärt wurde. Zwei Jahre zuvor wurden bei Massenprotesten, angetrieben durch Glasnost und Perestroika von Michail Gorbatschow, noch mehrere Menschen brutal durch die Rote Armee getötet. Mit dem Zusammenbruch der UdSSR bekam Georgien Probleme mit Separatismus, so dass bis heute Gebiete ohne staatliche Kontrolle existieren. Zu Beginn der 90er Jahre forderte die Region Südossetien Anschluss an das russische Nordossetien und wird seitdem durch ein De-facto-Regime regiert und von russischen Truppen unterstützt. Als Georgien 2008 die Hoheit mit Waffengewalt zurückerlangen wollte, zerschlugen russische Truppen die Bemühungen und rückten bis 50 km vor Tiflis vor, bevor die EU intervenieren konnte. Seitdem herrscht Waffenstillstand. Ähnlich verhält es sich mit der im Westen gelegenen Region Abchasien, die sich 1992 mit russischer Unterstützung für unabhängig erklärte. Als Staaten anerkannt werden beide Regionen aber nur von je fünf Ländern auf der Welt.

Auf unserer Route, WizzAir brachte uns günstig nach Kutaissi, bekamen wir von diesen Umständen nicht viel mit. Unsere Blicke richteten sich nach der Landung erstmal auf die Ausläufer des Großen Kaukasus‘, bevor wir mit dem Taxi eine Wechselstube im Stadtzentrum ansteuerten. Während die Rinderherden neben und auf den Straßen den turbulenten Verkehr sehr gelassen beobachteten, waren die uniformierten Bullen nicht ganz so entspannt. Der Taxifahrer hatte seinen Wagen kaum rechtswidrig abgestellt, da hatte ein Polizist schon einen Strafzettel über 10 Lari (1 EUR = 3 GEL) geschrieben.

Nachdem das Gepäck im Hostel abgeladen war, ging es zügig los, um die drittgrößte Stadt des Landes zu erkunden. Viele junge Georgier zieht es in die Hauptstadt Tiflis, so dass auffällig viele ältere Menschen unterwegs waren. Vorbei an übelsten Bretterbuden, die nur mit ihrer Lage direkt am Fluss Rioni und der unfreiwillig lichtdurchlässigen Fassade punkten konnten, trugen uns unsere Füße den gesamten Ukimerioni-Hügel hinauf, bis wir die Bagrati-Kathedrale erreichten. Auch wenn diese 2017, aufgrund von Rekonstruktionsarbeiten, von der Liste der UNESCO-Weltkulturerbe gestrichen wurde, ist sie nach wie vor das Highlight der Stadt. Allein für den Blick auf die Stadt mit den Gebirgsketten des Kaukasus‘ im Hintergrund ist ein Besuch lohnenswert.

Kulinarisch eingeweiht wurde die Reise mit zwei großen Fleischspießen und einer Portion Chinkali. Aus gesundheitlichen Gründen tunlichst nicht mit Zyankali zu verwechseln. Bei dieser georgischen Spezialität handelt es sich um gefüllte Teigtaschen, die würzig sind, aber auf meinem Gaumen jedoch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen konnten. Der Preis für das Programm mit Brot und Getränk für unter zehn Euro hingegen schon. Den weiteren Abend ließen wir dann im Hostel ausklingen. Dort trafen wir zunächst Dato, den Sohn des Herbergsvaters, mit dem wir uns im Vorfeld für eine Tagestour am morgigen Samstag verabredet hatten. Dato ist Medizinstudent, spricht dank eines Auslandsjahres in Wien passables Deutsch und ist überaus freundlich, was er mir gegenüber mit diversen Herzchen-Emojis zum Ausdruck brachte. Bevor wir uns verabschiedeten, warnte Dato, dessen Mutter uns zwischenzeitlich schon mit Wein versorgte, uns noch vor, dass sein Vater womöglich auch noch auf ein Gläschen vorbeischauen würde. Wir begaben uns in die Gesellschaft der anderen Gäste, die bunter hätte nicht sein können: Zwei Deutsche, ein Inder mit Ukulele, ein jüdischer Israeli mit kasachischen Wurzeln, eine Thailänderin, ein Bulgare, eine russische Mutter mit einem geistig etwas beeinträchtigten Kind, ein US-Amerikaner und die georgischen Gastgeber quetschten sich in einen kleinen, völlig überhitzten Raum. Ehe das Oberhaupt der Familie erschien. Der als äußerst freundlich angekündigte Vater schimpfte scheinbar noch im Türrahmen stehend mit seiner Frau, hatte aber schnell ein Strahlen im Gesicht, als diese die beinahe leere Weinflasche gegen eine volle Pulle austauschte. Mit Hilfe eines bunten Potpourris aus verschiedensten Sprachen wurden wir informiert, dass der Wein hausgemacht ist. Als passionierte Biertrinker konnten wir uns dafür nicht begeistern, genauso wenig aber auch die nächste Runde ablehnen. Mit der Gepflogenheit, dass erst ein voll stehen gelassenes Glas als ‚Nein‘ akzeptiert wird, waren wir noch nicht vertraut gemacht worden. Und so wurde die Diskussionsrunde weiter mit hausgemachtem Wein befeuert. Womöglich angeregt von dessen Alkoholgehalt, hatte ich den Vater bei jedem Schluck als Barfußwinzer in einem Fass voller Trauben vor Augen. Im Gespräch stellte sich heraus, dass das abgelederte Sofa, in dem wir längst versunken waren, ein Mitbringsel aus der Ruhrmetropole Essen war. Der Vater hatte das Schmuckstück vor zehn Jahren als Beifang vom Essener Autokino mitgebracht. Europas größter Gebrauchtwagenmarkt, gleich hinter dem Stadion von Europas bester Fußballmannschaft gelegen, war auch in Tiflis später noch einigen Georgiern ein Begriff. Essen international! Mit fortschreitender Zeit wurden die Gespräche immer tiefgreifender. Die Diskussionen um die geostrategischen Kriege der Amerikaner, den Nahostkonflikt und die Krisenregionen im Kaukasus, wurden nur gelegentlich von einem indischen Volkslied auf der Ukulele unterbrochen. Als soweit alle aktuellen Problemzonen auf dieser Welt behandelt waren, fragte uns der Amerikaner tatsächlich, ob Deutschland nie irgendwelche Konflikte gehabt hätte. Der Israeli und unsereins warfen sich irritierte Blicke zu, konnten uns aber allesamt ein Lächeln, sowie eine sarkastische Antwort, nicht verkneifen, bevor dieser Wortwechsel zum Schlussstrich des Abends auserkoren wurde.

Die Nacht im ersten Hostel war einwandfrei. Wir hatten zwar ein 6-Bett-Zimmer gebucht, jedoch das Glück auf unserer Seite, dass genau unsere beiden Betten durch eine Wand separiert waren. Das Bett nahm zwar nahezu die gesamte Fläche des Séparées ein, sodass wir wohl weniger Beinfreiheit als im Billigflieger hatten, dafür aber etwas mehr Privatsphäre. Am nächsten Morgen wurde schnell geduscht und das inkludierte Frühstück einverleibt, während der Vater des Hauses sich abermals auf georgische Traditionen berief und den wehrlosen Gästen einen Chacha, einen georgischen Wodka, servierte. Für die Übernachtung mit Frühstück und die reichhaltige Versorgung mit Muntermachern wurden letztlich rund 2,30 EUR pro Nase fällig. Ein Trinkgeld, mit dem wir uns für die großartige Gastfreundschaft bedanken wollten, wurde ohne Kompromisse abgelehnt. Wahnsinn!

Wir verabschiedeten uns herzlich von allen und machten uns mit Dato auf den Weg, um einige Naturspektakel in der Umgebung abzufahren, bevor es am Nachmittag nach Tiflis gehen sollte. Erster Anlaufpunkt war eigentlich der Sataplia-Nationalpark, in dem es z.B. Dinosaurierspuren zu bewundern gibt. Der Park hatte allerdings geschlossen, sodass wir alternativ die Prometheushöhle besuchten. Da Tropfsteinhöhlen schon hierzulande mehrfach bewundert wurden, konnte das Alternativprogramm uns nicht vom Hocker hauen, auch wenn die Dimensionen der großen Hallen in der Höhle eindrucksvoll waren. Umso größer war die Vorfreude auf den Okatse-Canyon. Vorbei an Kühen, Schweinen, Schafen, Hühnern und Hunden, die hier und dort die Straße überquerten oder gar seelenruhig auf selbiger schliefen, erreichten wir den Zielort nach rund einer Stunde Fahrt durch Berg und Tal. Nach einem kräftezehrenden Fußmarsch, für den Dato uns je ein Getränk spendierte, konnten wir endlich über ein wackeliges Geländer am Rande des Canyons entlangspazieren. Der Blick 100 Meter in die Tiefe zum reißenden Okatse River, die Aussicht auf die Felswände des Canyons – wie aus dem Bilderbuch. Auf der in die Schlucht ragenden Aussichtsplattform des 700 Meter langen Fußgängerstegs, der seitlich an den Klippen befestigt war, harrten wir noch einige Zeit aus, um die Szenerie komplett aufzusaugen. Nachdem aus jedem erdenklichen Winkel ein Foto geschossen wurde, machten wir uns mit Dato auf den Weg zurück, um den nahegelegenen Kinchkha-Wasserfall zu besuchen. Die Gespräche mit Dato, immer zwischen Deutsch und Englisch wechselnd, waren über den gesamten Tag hinweg spannend und informativ. So erfuhren wir unter anderem, dass der Ottonormalverbraucher in Georgien kaum mehr als 100 EUR im Monat verdient. Besserverdienende, Anwälte und Ärzte, kommen bisweilen auf 500 EUR. Das relativierte wiederum die 50 EUR, die wir zusammen für sieben Stunden mit unserem Privatguide hinblätterten. Für deutsche Verhältnisse natürlich ein unschlagbarer Preis! Am besagten Wasserfall angekommen, mussten wir feststellen, dass die neugeschaffene Besucherplattform noch nicht eröffnet war. Bis zuletzt war dieses Fleckchen Erde noch nicht touristisch erschlossen und kostenfrei zu besuchen. Über Stock und Stein schafften wir es dennoch, sehr nah an den Ort des Geschehens mit seinen 88 Metern Fallhöhe zu kommen. Wie auch beim Canyon, war es besonders schön, dass diese Spots noch nicht überlaufen sind und man wirklich in aller Ruhe – wir waren fast alleine – die Landschaft und das Geplätscher des Wassers auf sich wirken lassen konnte.

Auf der Rückfahrt gab uns der 24-jährige Dato noch einige private Einblicke in sein Leben und erzählte von seiner Freundin, mit der er gerne bald zusammenziehen würde. Die Menschen in Georgien sind jedoch sehr gläubig, weswegen derlei Plänen eine Heirat vorhergehen muss, um gesellschaftlich nicht in Verruf zu geraten. Freundlicherweise fuhr Dato uns auf dem Rückweg direkt zum Busbahnhof und half uns noch die richtige Marschrutka nach Tiflis zu finden, die uns für drei Euro in die vier Stunden entfernte Hauptstadt brachte. Unser Trinkgeld konnte diesmal endlich an den Mann gebracht werden, was allerdings auch große Verlegenheit bei diesem auslöste. So verabschiedeten wir uns herzlich von Dato, der uns jeweils noch für ein Küsschen zu sich zog. Da wir diese Sitte noch häufiger unter Einheimischen beobachten konnten, fassten wir den Überfall letztlich als große Geste der Gastfreundschaft auf, wenn es auch mit den vielen Herzen und Liebesbekundungen über WhatsApp in den nächsten Tagen noch einige Indizien mehr für einen plumpen Flirtversuch geben sollte.

Kurze Zeit später saßen wir in einem klapprigen Gefährt und waren bereit für unsere erste Marschrutka-Fahrt. Naiv, wie ich war, hatte ich schon meine Reiselektüre hervorgekramt. Dass an Lesen nicht zu denken war, hätte mir spätestens bei Fahrtbeginn bewusst werden können, als sich der Mitfahrer vor mir bekreuzigte und letzte Stoßgebete in den Himmel schickte. Anschließend hämmerte der gläubige Sportsfreund seine Rückenlehne gegen meine Kniescheibe und ließ sich sanft von den Schwingungen der Marschrutka in den Schlaf wiegen. Ein besseres Unterhaltungsprogramm bot der kleine Junge zu meiner Linken, der mit seinem Kaugummi den gesamten Bus entstaubte. Vom Sitz über das Fenster wieder in den Mund. Lecker! Der kleine Kerl, vielleicht zehn Jahre alt, musterte mich immer wieder. Sicherlich würde er sich fragen, woher wir wohl kämen und was zwei westeuropäische Herrschaften so in Georgien treiben. Genauso sinnierte ich, was die kleine Familie von Kutaissi nach Tiflis zieht und hätte mich gerne mit ihm unterhalten, wenn die Sprachbarriere nicht wäre. Die Barriere existierte allerdings nur in meinem Kopf. Wenige Kilometer vor unserem Ziel fasste sich der Knirps ein Herz und fragte mich tatsächlich in bestem Englisch das, was ihn in den letzten Stunden so unter den Nägeln gebrannt haben muss: „Do you play Fortnite?“ – Besser lassen sich gedankliche Ketten nicht sprengen. Bejahen konnte ich seine Frage nicht, ihn dafür aber mit einem missratenen Floss Dance zum Lachen bringen.

Im regnerischen Tiflis an der Busstation Didube angekommen, waren wir eine mühsame Taxifahrt später im Hostel Aleon, dessen Eingang jeden Hausbesetzer abschrecken würde. Dafür hatten wir – im Tausch gegen ein Fenster – das erste und letzte Mal auf dieser Tour ein eigenes Bad und ein abschließbares Zimmer. Letzter Tagesordnungspunkt war die Nahrungssuche, für die wir uns auf die nahgelegene Flaniermeile begaben. Vor jedem Lokal stand eine hübsche Dame, die um unsere Einkehr buhlte. Wenn auch die Akquise immer höflich und nur einmal etwas aufdringlicher war, stellten wir uns innerlich schon auf eine Woche entnervten Slalomlauf um die kaukasischen Schönheiten ein. Die Annahme sollte sich aber nicht bestätigen. Im Gegenteil: Bereits in der ersten Bar bewies der tüchtige Kellner, dass Gastfreundschaft im Kaukasus stets über dem Geschäftssinn steht. Wir bestellten je ein Chatschapouri, ein pizzaähnliches, gebackenes Käsebrot. Der Kellner, sichtlich erfreut, dass wir uns eine georgische Spezialität einverleiben wollten, riet uns jedoch dazu, nur einen Fladen zu bestellen. Geschmacklich überzeugt und pappsatt konnten wir uns dafür abschließend nur bedanken.

Erste Aufgabe des neuen Tages war es, Tickets für die Nachtzüge nach Jerewan am Montagabend und nach Baku am Donnerstagabend zu buchen, durch die wir uns zwei Hotelübernachtungen gespart hatten. Danach stand noch ein Ausflug in die alte Hauptstadt Mzcheta an, bevor endlich der erste Länderpunkt fallen sollte. Zu Fuß liefen wir rund 30 Minuten zum Hauptbahnhof (Tbilissis Zentraluri Sadguri) und saugten unterwegs das beschäftigte Treiben der georgischen Hauptstadt auf. Der klotzige Baustil konnte die sowjetische Vergangenheit des Landes dabei nicht verbergen. Obwohl wir uns ohne Jogginghose förmlich schon als Touristen outeten, wurden wir selbst in den geschäftigsten Gassen kein einziges Mal nervtötend angequatscht oder in irgendwelche Ramschläden gezerrt, was solche Spaziergänge in anatolischen oder nordafrikanischen Pauschalurlaubsregionen oft zum Spießrutenlauf macht. Im Bahnhof angekommen, machte sich dann schnell Ernüchterung breit, da der akribisch angefertigte Reiseplan schon umgeschmissen werden musste. Der Nachtzug nach Jerewan fährt nur alle zwei Tage. Und wie es so ist bei einer 50:50-Chance, zogen wir natürlich den Kürzeren. Immerhin den Nachtzug nach Baku konnten wir wie geplant buchen. Es dauerte zwar etwas, bis die Dame am Schalter alle 38 Buchstaben meines vollen Namens in das kyrillische Alphabet übertragen hatte, dafür aber war es umso schöner diesen in der Landessprache auf dem Ticket zweiter Klasse stehen zu haben. 17 Euro kostete uns die 13-stündige Fahrt in einem abschließbaren Viererabteil. Andere Reisende hatten bei diesen Preisen schon mal ganz dekadent ein komplettes Abteil gebucht, um Ruhe zu haben. Wir hingegen scheuten keinen Kontakt und spekulierten lieber lustig, was uns wohl im Zug wohl erwarten würde. Eines vorweggenommen: Es kam anders! Doch dazu später mehr.

Wir marschierten wieder zum Busbahnhof Didube, der sich uns gestern nur in Dunkelheit präsentierte, dafür heute mit seinem Trubel erschlug. Die kleinen Busse schienen kreuz und quer zu stehen, ohne jegliches System. Auch einen Ticketschalter, auf den in Deutschland zwölf leuchtende Schilder verweisen würden, konnten wir nicht finden. So fragten wir uns durch, bis ein älterer Georgier unser Dilemma erkannte und direkt bis zu einer unfassbar unscheinbaren Hütte führte, aus der die Tickets verkauft wurden. Das Hafenstübchen ist dagegen ein hochmoderner Schalter, bei dem nur die Besucherfrequenz ähnlich stark ist. Für einen Lari (= 0,33 EUR) durften wir uns in die nächste freie Marschrutka kämpfen. Die Wartezeit nutzten wir, um schon einen Bus nach Jerewan ausfindig zu machen. Mit Englisch kamen wir allerdings vorerst nicht weiter, bis ein junges Pärchen aufklären konnte, dass internationale Busfahrten vom Busbahnhof Ortachala starten. Freundlicherweise wurde dort direkt für uns angerufen, um sich nach den Abfahrtszeiten zu erkundigen. Die Hilfsbereitschaft der Menschen war trotz des Gewusels großartig, selbst wenn es die Sprachbarriere manchmal schwer machte.

In Mzcheta angekommen, genehmigten wir uns bei herrlichen Temperaturen erstmal ein Pils im erstbesten WiFi-versprechenden Biergarten und glänzten beim Wirt mit unseren rudimentären Georgisch-Kenntnissen. „Gagimardschos“ (dt. Prost) hatten wir an unserem ersten Abend so häufig gehört, dass wir hier und da schon mal mit dem ähnlich klingenden „Gamardschoba“ (dt. Guten Tag) durcheinanderkamen. Tat der Freude der Georgier aber nie einen Abbruch. Nachdem für den ausgefallenen Zug eine weitere Nacht in Armenien gebucht war, konnte endlich ein Haken hinter die Planänderung gesetzt werden, der leider jedoch das Montagsspiel von WIT Georgia zum Opfer fallen musste. Immerhin einen Blick in die Heimspielstätte des in Mzcheta spielenden Vereins konnten wir noch werfen. Ein kleiner Ground mit einem schönen Bergpanorama im Hintergrund. Auf der Spitze einer dieser Berge ließ sich von unten das Kloster Dschwari erblicken, das wir auf dem Heimweg definitiv noch abklappern wollten. Zunächst wollte aber die älteste Stadt des Landes noch erkundigt werden. Das 8000-Seelen-Dorf Mzcheta war bis zum 6. Jahrhundert die Hauptstadt Iberiens – ein antiker Vorgängerstaat Georgiens – und eine der wichtigsten Handelsstädte an der Seidenstraße. Die prächtige Swetizchoweli-Kathedrale und das Samtavro-Kloster bezeugen dies förmlich. Viele Besucher der Kirchen bekreuzigten sich mehrmals, küssten allerhand Devotionalien und brachten sehr stark ihre Gläubigkeit zum Ausdruck. Fast 90 % der Georgier sind Christen, die meisten georgisch-orthodox und das nicht nur auf dem Papier. Nahezu jedes Taxi war mit gold-glitzernden Bildern geistlicher Persönlichkeiten und Kreuzen geschmückt, wo immer Platz dafür war. Nachdem wir noch eine Tschurtschchela – eine bunte Süßigkeit, bestehend aus aufgeschnürten Nüssen mit Traubensaftüberzug – probiert hatten, suchten wir uns eines dieser heiligen Taxis. Mit Händen und Füßen äußerten wir unseren Wunsch, erst den Berg hoch zur Dschwari-Kirche und dann nach Tiflis fahren zu wollen. Im Vergleich zur Hinfahrt zahlten wir nun den 20-fachen Preis, waren dafür aber auch rund anderthalb Stunden unterwegs. Das war uns 6 EUR pro Nase wert sein.

Mit dem Taxifahrer kamen wir schnell ins Gespräch, obwohl wir uns sprachlich so gar nicht verstehen konnten. Als wir erzählten, dass wir nachher noch ein Spiel von Dinamo Tiblisi besuchen würden, tippte der um die 40 Jahre alte Jogginghosenträger eine 1981 in sein Handy. „Champion“ verkündete er stolz. Tatsächlich gewann Dinamo in dem Jahr den Europapokal der Pokalsieger. Wie 1953 der glorreiche RWE, wurde das Finale mit 2:1 im Düsseldorfer Rheinstadion gewonnen. Keine 5.000 Zuschauer wollten das Spiel zwischen dem UdSSR-Club aus Tiflis und dem DDR-Verein FC Carl-Zeiss Jena sehen. Neben diesem konnte der Fahrer zu unserer Verwunderung einige weitere Ostvereine aufzählen, die heute längst nicht mehr auf großer Bühne spielen. Wie bei jeder Taxifahrt, spielten natürlich auch wir unsere Trümpfe aus: Zum einen wäre da die gesamte georgische Achse des SC Freiburgs um die Jahrtausendwende. Iashwili, Tskitishwili oder Kobiashwili, der heute Präsident des georgischen Fußballverbands ist, zogen immer. Ansonsten war auch Kacha Kaladse, der neun Jahre bei AC Mailand spielte und heute Bürgermeister von Tiflis ist, eine Option. Nachdem wir schon eine Menge zusammen gelacht hatten und das Eis endgültig gebrochen war, holte der Fahrer eine PET-Flasche aus der Mittelkonsole und bot uns etwas zu trinken an. Ich beließ es allerdings bei einer Geruchsprobe, die zweifellos einen aromatischen Wein identifizieren konnte, und überließ dem Fahrer ungläubig das edle Tröpfchen. Dass dieser alles andere als ungläubig war, stellte der Weinliebhaber eindrucksvoll unter Beweis, indem er sich bei jedem Blickkontakt zur Dschwari-Kirche bekreuzigte. Am Kloster angekommen, wurden Fotos aus sämtlichen Perspektiven geknipst. Der Blick auf Mzcheta und den Zusammenfluss der Flüsse Kura und Aragwi, die farblich nicht unterschiedlicher hätten sein können, ist wirklich ein Gedicht. Daran kann man sich nicht satt sehen.

Auf den Serpentinen zurück ins Tal musste der Taxifahrer hier und dort schon mal eine Kuh von der Straße jagen. Mit einem beherzten Klaps. Durch das Fenster. Auf den Arsch. Nach rund 30 Minuten waren wir wieder zurück im zähfließenden, aber nie stoppenden Verkehr in Tiflis und wurden direkt am Boris-Paitschadse-Nationalstadion ausgespuckt, wo wir uns noch herzlich bedankten und freundlich voneinander verabschiedeten. Das Stadion und sein Umfeld machten zwei Stunden vor Anpfiff noch nicht den Eindruck, Austragungsort eines Erstligaspiels zu sein. Um dennoch schon eine Zugangsberechtigung zu ergattern, fragten wir im Fanshop nach einem Ticketschalter. Wie viele Tickets wir denn bräuchten, fragte ein Typ im georgischen Nationalgewand – einem Trainingsanzug – und schenkte uns zwei Karten. Es sollte auf unserer gesamten Tour das einzige Spiel von fünf Erstligapartien bleiben, bei dem Eintritt kassiert wurde, so dass sich unsere Ausgaben für Fußball nach zehn Tagen auf 0,00 EUR summierten.

Wir investierten die gesparten 1,30 EUR in Dosenbier, um die Zeit bis zum Spiel zu überbrücken. Im Stadion hingegen waren wir von jeglicher Bierversorgung abgeschnitten, was mitunter Grund dafür gewesen sein dürfte, dass sich nur 300 Seelen in dem 55.549 Zuschauer fassenden Koloss einfanden, um den Rekordmeister spielen zu sehen. Nicht nur deswegen konnten wir uns im Stadion breit machen. Die Sitzreihen waren auf der Haupttribüne so weit auseinander, dass man seine Beine ausstrecken konnte und immer noch Platz ohne Ende hatte. Der Sportsfreund aus dem Fanshop versorgte uns vor Anpfiff zudem mit dem WiFi-Kennwort, damit Tobias auch seiner Spielsucht nachkommen konnte. Dass die dabei nicht ungewöhnlichen Einsätze in Höhe von 50,00 EUR mit einem halben Monatsgehalt von manch anderem Stadionbesucher gleichzusetzen sind, ist irgendwie schwer zu glauben. Wir konnten jedenfalls nun mitfiebern. In einer Ecke der verwaisten Gegengerade sorgte eine 30 Mann starke Ultragruppe für etwas Atmosphäre im weiten Rund, wobei die Schlachtgesänge durch die gute Akustik teilweise eine ordentliche Lautstärke erreichen konnten. Nach 90 Minuten stand es 3:1 für Dinamo Tiflis. Der harmlose Gegner aus Rustavi – viertgrößte Stadt des Landes, 25 km vor Tiflis gelegen – brachte dem Vernehmen nach gar keine Anhänger mit.

Auf unserem Weg zurück Richtung Unterkunft, machten wir noch einen Abstecher zur Fabrika Tiblisi, auf die ich kürzlich erst in einer TV-Doku aufmerksam wurde. Der Weg dorthin durch die kleinen dunklen, gammeligen Gassen lässt nicht erahnen, welch urbaner Hotspot sich hier versteckt. Die Fabrika an sich ist ein hippes Hotel in einer ehemaligen sowjetischen Näherei. Im Innenhof befinden sich Bars, Cafés und verschiedene Flächen, um kreativ zu sein und zusammenzuarbeiten. Open-air und doch unter einer großen Discokugel treffen sich abends allerhand Leute, um eine gute Zeit zu verbringen. Unter anderem auch der Inder Dave, den wir in Kutaissi kennenlernten. Mit einigen anderen Leuten aus aller Herren Länder gaben wir, abermals begleitet von seiner Ukulele, „Somewhere over the rainbow“ zum Besten und fanden so schnell Anschluss an die Partygemeinschaft. Die moderaten Getränkepreise taten ihr Übriges. Nachdem der Laden standesgemäß durch uns abgeschlossen wurde und wir noch mit den gemachten Bekanntschaften in den Gassen vor der Fabrika verweilten, bauten sich zwei Georgier fachmännisch aus Plastikflasche, Feuerzeug und Alufolie eine Bong, um sich mit ihren neuen Freunden einige Kräuter in die Hirse zu ziehen. Die Szene ließ mich an die längst vergessen Lektüre „Pedro und die Bettler von Cartagena“ zurückdenken, die in der Schulzeit gelesen werden musste. Wir verabschiedeten uns, allem voran, weil das Bier getrieben hatte und wir uns dessen schleunigst entledigen mussten. Als Gäste dieser Stadt erbaten wir mitten in der Nacht in einem Sparmarkt vorbildlich um Zugang zum WC. Der freundliche Mitarbeiter öffnete eine Falltür für uns und wies uns an, über eine klapprige Hühnerleiter in einen dunklen Keller zu klettern. Eine schaurige Absteige, die Josef Fritzl hätte vor Neid erblassen lassen. Von oben drang die Unterhaltung der Mitarbeiter nach unten. Wenn sich zwei Georgier unterhalten, klingt das immer nach wütenden Menschen, die gerade einen Mordkomplott planen. Das machte unsere Bedenken nicht besser. Tatsächlich erblickten wir unten den Lagerraum des Supermarkts und glücklicherweise auch eine Toilette. Als wäre der Ort nicht gruselig genug, war ein Regal mit 2,5l-Flaschen KönigsPilsener gefüllt. Der Duisburger musste natürlich gleich zuschlagen, wenn auch das Gesöff letztlich nur unzählige Landmeilen durch den Kaukasus geschleppt wurde, bevor es in Aserbaidschan entsorgt wurde.

Am nächsten Morgen ging es frühzeitig zum Busbahnhof Ortachala. Um einen Fahrer zu arrangieren, nutze ich erstmals auf der Reise die App „taxify“. Vorteile sind, dass der Preis fair ist, man sich die Verhandlungen sparen kann und der Fahrer sofort weiß, wo er hin muss. Der Taxifahrer war sichtbar erfreut, dass wir aus Deutschland kamen. Die Freude ging in Euphorie über, nachdem ich mit meinem Handy ein Foto gemacht hatte. Voller Stolz zeigte er daraufhin auf eine relativ unspektakuläre Kirche auf seiner Seite, klopfte sich dann gefühlvoll auf die linke Brust und forderte mich begeistert auf, diese doch auch zu fotografieren. Im Sinne der Völkerverständigung lehnte ich mich natürlich quer über den Lenker und schoss ein Bild von seinem favorisierten Gotteshaus. Als wir am Ziel ankamen, wollte ich die Rechnung bezahlen, wurde aber vom Taxifahrer darauf hingewiesen, dass dies schon über die App geschehen sei, statt doppelt abzukassieren. Glückwunsch, den unfreiwilligen Test bestanden und einen weiteren Pluspunkt für die Menschen in Georgien gesammelt.

Am Busbahnhof ergatterten wir für rund 15,00 EUR pro Nase zwei Sitzplätze in einer Marschrutka nach Jerewen, wo wir die nächsten drei Nächte verbringen würden. Wir machen an dieser Stelle allerdings einen Zeitsprung und steigen bei der Rückkehr in Tiflis an selbigem Ort wieder ein. Es galt, einen letzten Einblick in die georgische Hauptstadt zu bekommen, bevor es am Abend nach Aserbaidschan weiterging. Erst- und letztmals waren wir mit unserem Reisegepäck auf dem Rücken unterwegs, so dass wir uns den Elias-Hügel lieber hochkutschieren ließen, um die Sameba-Kathedrale zu begutachten. Anders als gefühlt 99,9 % aller anderen Sakralbauten auf diesem Planeten, stammt diese Kirche nicht aus einem anderen Jahrtausend, sondern wurde erst 2004 nach 8-jähriger Bauzeit errichtet. Ein prunkvolles Ungetüm, das sowohl von außen als auch von innen einen mächtigen Eindruck hinterließ. Per pedes steuerten wir anschließend die Altstadt an, die einige schnuckelige Straßen, aber genauso viele verwahrloste Ecken zu bieten hat. Charmant, wie es die Reiseführer bezeichnen würden, ist der Kontrast in jedem Fall. Wir ließen uns von der Seilbahn auf den angrenzenden Sololaki-Gebirgskamm befördern, von dem die 23 Meter hohe Statue Kartlis Deda (dt. Mutter Georgiens) auf die Stadt hinabblickt. Ausgestattet mit einer Schale Wein für die Freunde und einem Schwert für die Feinde. Aus der Seilbahn heraus hat man einen prächtigen Blick auf den Fluss Kura, der sich durch die Stadt schlängelt. Zwischen Fluss und Rike-Park befindet sich die Talstation, die man auch über die futuristische Friedensbrücke erreichen könnte. Interessant sind auch die beiden silbernen, wurmartigen Glasbauten, die der ehemalige Staatspräsident Micheil Saakaschwili seinerzeit bauen ließ. Da sich seine Nachfolger nicht mit dem Bau schmücken können, scheint jedoch niemand in verantwortlicher Position Interesse daran zu haben, diesem Leben einzuhauchen. Und so sind die als Konzert- und Ausstellungshallen angedachten Glaswürmer eben seit Fertigstellung 2012 ungenutzt.

Die Zeit in der Gondel ist beinahe zu knapp, um das ganze Panorama, aus dem insbesondere die Sameba-Kathedrale heraussticht, auf sich wirken zu lassen. Ein weiterer Blickfang ist nämlich die wuchtige Festung Nariqala, auf der ein vermeintlicher Organspender gerade in schwindelerregender Höhe von Zinne zu Zinne hüpfte und sein tägliches Parcourtraining absolvierte. Absolut irre! Oben angekommen, ging es gleich wieder den Bergrücken hinab in die Legwtachewi-Schlucht (dt. Feigenbaumschlucht), wo sich über 128 Hektar ein riesiger botanischer Garten, der größte seiner Art in der Sowjetunion, erstreckt. Dass auf der anderen Seite der Felswand der Hauptstadttrubel tobt, lässt sich an diesem malerischen, ruhigen Ort nicht erahnen. Perfekt für einen entspannten Spaziergang, der nicht zuletzt mit einem kleinen, aber feinen Wasserfall belohnt wird.

Nach einer letzten Stärkung in der Altstadt, zog es uns zuletzt ins Vake-Viertel, einer nobleren Ecke der Stadt, in die uns der auf 686,7 Meter gelegene Schildkrötensee lockte. Das Highlight sollte jedoch die vollgepropfte Seilbahn von 1938 selber bleiben, die sich nicht darum scherte, ihr Alter zu kaschieren. Der sogenannte See entpuppte sich hingegen als Scharlatan unter den georgischen Gewässern. Der Tümpel machte nicht den Hauch eines Anscheins, in irgendeiner Form gepanzerte Reptilien zu beherbergen. Generell wunderte es uns, überhaupt Menschen anzutreffen. Das ganze Areal machte nämlich einen sehr verwitterten und verlassenen Eindruck und hätte genauso ein Themenbereich im nahe Tschernobyl gelegenen Freizeitpark Prypjat sein können. Eine stillgelegte, rostige Wasserskianlage, kaputte Kirmesstände und ein leerstehendes Gebäude mit Brandspuren rundeten das harmonische Bild ab. Dafür entschuldigte uns aber der Blick hinab auf die Stadt und das Mikheil-Meskhi-Stadion. Aus der Nähe ließ sich der Ground nicht mehr beäugen, da es für uns langsam zum Zentralbahnhof gehen sollte, um den Nachtzug nach Baku zu erwischen und das Kapitel Georgien schweren Herzens abzuschließen.

Fotos

Armenien

Bericht

Das Verhältnis der beiden Staaten ist seit dem Völkermord 1915, den die Türkei noch immer leugnet, belastet. Fast 1,5 Millionen Armenier wurden damals durch das Osmanische Reich getötet. Geschlossen ist die Grenze allerdings erst seit 1993, weil sich die Türkei im Bergkarabachkonflikt mit Aserbaidschan solidarisierte, womit wir beim östlichen Nachbarland wären. Da auch die armenisch-aserbaidschanische Grenze komplett dicht ist, waren wir später gezwungen, über Tiflis nach Baku zu reisen.

Der aktuelle Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan existiert schon seit Beginn des letzten Jahrhunderts. Auf der einen Seite wäre da die Autonome Republik Nachitschewan, eine aserbaidschanische Exklave mit eigenem Parlament, gelegen zwischen Armenien und Iran. Die Bevölkerung besteht zu 99 % aus Aserbaidschanern, da die Armenier in den 1920er Jahren aufgrund steigender Repressionen nahezu vollständig ausgewandert sind. Auf der anderen Seite gibt es die deutlich bekanntere Region Bergkarabach, bei der es sich umgekehrt verhält. Das Gebiet liegt innerhalb Aserbaidschans und ist überwiegend von Armeniern bevölkert. 1991 erklärte sich die Republik Bergkarabach für unabhängig, wird jedoch bis heute von keinem Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen anerkannt. Zwischen 1992 und 1994 überschattete ein Krieg die Region und forderte zigtausende Menschenleben. Seitdem herrscht mehr schlecht als recht ein Waffenstillstand, der zwischenzeitlich von bis zu 20.000 Soldaten der armenischen Armee in Bergkarabach sichergestellt werden sollte. Die schwersten Gefechte seitdem ereigneten sich im April 2016, als beinahe 100 Soldaten und Zivilisten gestorben sind. „Tauscht doch einfach!“ möchte man als Außenstehender brüllen, was der Situation und den sich dort heimisch fühlenden Menschen aber natürlich nicht gerecht wird. Im Gegensatz zu diesem ewigen Konflikt soll der politische Exkurs an dieser Stelle aber vorerst beendet sein.

Zurück in die Marschrutka, die uns in sechs Stunden in die 275 km entfernte Hauptstadt Jerewan brachte. Die armenische Grenze, wo man uns freundlich mit einem „Guten Tag“ empfangen hatte, war bereits nach einer Stunde erreicht. Schnell war der Stempel im Reisepass, bevor aus der Straße eine unbefestigte Buckelpiste und aus unserem Minibus ein Lowrider wurde. Nach einer Stunde rollten die Reifen wieder über einem Fahrbelag, der seinem Namen auch gerecht wurde. So konnten wir fortan auch unbeschwert die Aussicht auf die Schluchten, die fließenden Gewässer und die parallel verlaufenden Eisenbahnschienen genießen. Im armenischen Hochland fuhren wir später über schneebedeckte Berge und konnten zudem einen Blick auf den Aragaz erhaschen. Mit 4090 Metern eigentlich der höchste Berg des Landes. Im Wappen des Landes ist dennoch der 5137 Meter hohe Ararat abgebildet. Der heilige Berg, auf dem Noah schon mit seiner Arche gestrandet sein soll, liegt allerdings heute in der Türkei. Das liegt daran, dass Armenien ursprünglich viel größer war und sich einst bis ans Kaspische Meer erstreckte, im Laufe der Jahrhunderte aber immer mehr an Fläche einbüßte. So kommt es dazu, dass Armenien heute 3 Millionen Einwohner hat und im Ausland rund 8 Millionen Armenier leben, deren Überweisungen ins Land knapp 20 % des BIPs ausmachen. Die Türkei, der das Wappen Armeniens ein Dorn im Auge ist, protestierte einst mit Verweis darauf, dass sich der Ararat auf türkischem Hoheitsgebiet befinde. Die armenische Antwort, dass der Mond auch kein Teil der Türkei sei, ließ die Proteste schnell wieder verstummen.

Am Busbahnhof in Jerewan angekommen, schnappten wir uns das erstbeste Taxi. Der Lada war allerdings dermaßen abgewrackt, dass dieser sogar im armenischen Verkehr auffiel. Der Fahrer war aufgrund seines fortgeschrittenen Alters ähnlich zerfallen und sprach kein Wort Englisch. Unsere Trümpfe in Armenien waren Henrikh Mkhitaryan und Arthur Abraham, die das Eis zwischen ausnahmslos jedem Personenbeförderer und unsereins schmelzen ließen. Besser hätte das nur mit einer Koryphäe aus dem Nationalsport funktioniert: Schach. Seit 2011 Pflichtfach in der Schule. Schachlegende Tigran Petrosjan ziert gar eine Banknote, sowie eine Statue in der Hauptstadt. Die Armenier meinen es ernst mit ihrem nicht sonderlich athletischen Volkssport.

Genauso ernst meinten wir es mit der Nahrungssuche und machten uns sogleich, nachdem wir uns im Hause einer philippinischen Familie einquartiert hatten, für diese auf den Weg. Ausreichend gestärkt, verschafften wir uns einen ersten Überblick von der Millionenstadt. Diesen erhält man nirgendwo besser, als von der 572 Stufen hohen Kaskade. Einmal oben angekommen, bietet es sich an, direkt auch bei Mutter Armenia vorbeizuschauen. Von hoch oben im Siegespark wacht die – besonders bei Dunkelheit – elegant angestrahlte Statue über die Stadt. Bis 1962 flanierte noch Joseph Stalin, der rote Diktator, auf dem 36 Meter hohen Sockel. Nachdem wir die Vogelperspektive hinreichend ausgekostet hatten, vereinbarten wir mit dem Herrn des Hauses im Hinterhofhostel noch einen Ausflug für den Folgetag. Dann ging es die schummrigen Treppen zu unserer Bleibe hinab. Die Betten, die uns dort erwarteten, wären selbst für den robustesten Fakir vom Zirkus Roncalli eine Zumutung gewesen. Dafür war uns nun klar, woher die Redewendung „sich in die Federn legen“ stammen musste. Aus dem Hostel Radiance in Jerewan.

Für den ersten ganzen Tag standen einige Sightseeing-Highlights und der Länderpunkt Armenien auf dem Zettel. Der mehrstündige Ausflug, den wir individuell zusammenstellten, war über unseren Host Ricky gebucht, der uns als Guide begleitete. Unser armenischer Fahrer Razmik hatte aber nicht minder zu erzählen gehabt. Läppische 22.000 Armenische Dram, also rund 40 Euro, ließen sich die beiden ihren Service insgesamt kosten. Einen ersten kurzen Zwischenstopp machen wir am „Arch of Charents“, einem relativ unspektakulären Torbogen zu Ehren eines berühmten armenischen Dichters. Als Fotomotiv gibt er dennoch eine Menge her, da sich bei klarem Wetter ein perfekter Blick auf den Ararat ergibt, den wir leider nur schemenhaft erkennen konnten. Das nächste Ziel war der Tempel von Garni, der stark an die griechische Akropolis erinnerte. Wirklich vom Hocker gerissen hatte uns die Anlage aber nicht. Die Schlucht hinter dem Tempel war zwar ganz imposant, konnte mit dem Okatse-Canyon in Georgien aber nicht mithalten. Bis wir uns diese beim nächsten Halt aus nächster Nähe angesehen haben. Was sich dort unterhalb der Berghöhen in der Garni-Schlucht unseren Augen auftat, haute uns komplett aus den Socken. Um zu diesem phänomenalen Ort zu gelangen, stiegen wir zunächst in einen russischen Lada um, dessen Zustand jeder Beschreibung spotten würde. Allradantrieb, alles andere war egal. Wir quetschten uns also zu fünft in die Klapperkiste und fuhren nach wenigen Minuten einen schmalen Pfad hinab, der auch mit viel Wohlwollen nicht als Straße zu bezeichnen wäre. Der Untergrund bestand quasi nur aus grobkörnigen Gesteinstrümmern. Links von uns floss ein Bach, hier und da rissen ein paar Bauarbeiter den Boden auf und im Tal angekommen waren wir mutterseelenallein. Wahnsinn! Wir sind unter der Woche in der Nebensaison unterwegs gewesen, aber standen immerhin auch bei bestem Wetter vor einem Naturwunder, das nicht grundlos Stone Symphony genannt wird. Eine Felswand aus 50 Meter hohen, augenscheinlich von Mutter Natur symmetrisch angeordneten Basaltsäulen, ließ uns aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Insbesondere die gewaltigen Vorsprünge in den kerzengeraden Felsformationen veranlassten uns, die Linse am Handy glühen zu lassen und massenhaft Fotos zu schießen. Es fällt mir heute noch schwer zu glauben, dass diese Basaltsäulen nicht von Menschenhand zurecht geklöppelt worden sind, sondern vulkanisch entstanden sind. Übrigens, Basalt dürfte dem Ottonormal-Chemieschwänzer wohl kein besonders geläufiger Begriff sein, ist aber, Festland und Meeresgrund zusammen betrachtet, das meistverbreitete Gestein auf unserem Planeten. Wieder einen Joker beim Jauch gespart.

Gestein ist auch das Schlagwort zu unserer nächsten Adresse. Das Kloster Geghard, welches teilweise in einen Felsen geschlagen wurde. Der Name bedeutet so viel wie „Kloster zur Heiligen Lanze“ und beruht auf der Geschichte, dass der Apostel Thaddäus einst die Lanze hier aufbewahrte, mit der auf Jesus am Kreuz eingestochen worden sein soll. Innerhalb der steinernen Hallen haben allem voran die Akustik und das Echo einen einmaligen Eindruck hinterlassen. Spätestens als eine Pilgerin sich spontan zu einer gefühlvollen Operetteneinlage berufen fühlte, wurden unsere akustischen Überprüfungen mittels waldorfschülermäßigem Klatschen und affenartigen Brunftgeräuschen in den Schatten gestellt. Im Außenbereich gab es noch ein paar kleinere Höhlen zu entdecken, die sich mit festem Schuhwerk gut erforschen lassen. Unser Guide hatte die Kletterpartie aber auch mit Badelatschen einwandfrei gemeistert. Am Eingang des Geländes motivierte Ricky uns dazu, Kieselsteine in die Einkerbungen des felsigen Gemäuers zu werfen. Bleibt der Stein in diesen liegen, geht ein Wunsch in Erfüllung. Für die untalentierten Steinwerfer gibt es die Möglichkeit, einige Meter weiter, nach Überquerung des Flusses Azat, ein Taschentuch am Ufer in die Sträucher zu knüpfen. Es winkt ein weiterer Wunsch frei. Dem Aberglauben kann ich persönlich nicht viel abgewinnen, an den Bräuchen und insbesondere dem skurrilen und zugleich schönen Bild, kann ich mich aber dennoch erfreuen.

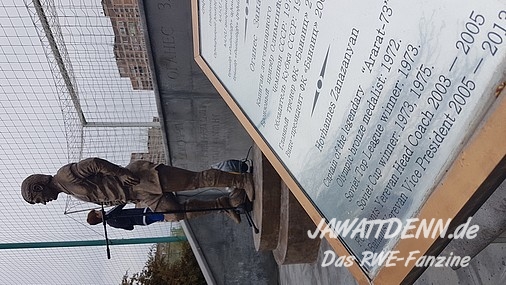

Im Anschluss fuhren wir wieder zurück nach Jerewan, um am Zizernakaberd-Hügel, einem Denkmalkomplex zum Völkermord an den Armeniern von 1915, einen letzten Stopp zu machen. Kostenfrei konnte zunächst das unterirdische Genozid-Museum besucht werden, das mit vielen Bildern den Ursprung des eingangs erwähnten Verhältnisses zur Türkei dokumentiert. Deutschland, seinerzeit indirekt am Massaker beteiligt, hatte den Völkermord und seine Mitschuld erst 2016 anerkannt. Spätestens als wir das Museum mit einem Kloß im Hals verließen, dürfte auch Tobias bewusst geworden sein, wieso ein Vergleich zwischen Armenien und der Türkei im Auto ein betretenes Schweigen und warnende Blicke von mir nach sich gezogen hatte. Auf dem Außengelände des Komplexes fällt sofort ein 44 Meter hoher Obelisk ins Auge, hinter dem sich das Zentrum der Hauptstadt auftut. Von oben lässt es sich wunderbar ins Stadion Hrasdan, die größte Spielstätte Armeniens, hineinschauen. Die geschwungenen Tribünen, sowie die knalligen Sitze im Kontrast zum bröckelnden Beton, geben der Schüssel einen besonderen Charme. Später warfen wir noch aus nächster Nähe einen Blick ins Stadion und sahen dabei einen älteren Herrn, der einsam auf einem Hang stand und wehmütig ins leere Rund blickte. Als der unser Interesse am Stadion registrierte, kehrte die Freude zurück in seine Mimik. Euphorisch gestikulierend schien er uns die gesamte Historie der Hütte erzählen zu wollen. Auf Armenisch, versteht sich, wobei „Champions“ und ein – pantomimisch dargestellt – volles Stadion das einzige war, das sich verstehen ließ. Lang muss es her sein. Der FC Ararat Jerewan, der hier 1975 noch in der Champions League vor 70.000 Zuschauern mit 1:0 gegen Bayern München gewinnen konnte, spielte zuletzt 2014/15 im Stadion Hrasdan. Die Nationalmannschaft hatte gar 2012 ihren letzten Besuch abgestattet. Der Grund? Das alte Schätzchen wird den UEFA-Standards nicht mehr gerecht. Die Zukunft? Ungewiss. Der Verband sucht eine Fläche für ein neues Nationalstadion.

Doch zurück zum eigentlichen Highlight des Tages. Mit der Partie zwischen FC Pyunik II und FC Banants III sollte der Länderpunkt Armenien eingeheimst werden. Dass die Partie heute um 15 Uhr im nebenan gelegenen Pyunik Stadium stattfinden würde, ließ ich mir vor wenigen Tagen noch über Facebook-Kanak vom gastgebenden Verein bestätigen. Angekommen auf dem Sportkomplex, auf dem Henrikh Mkhitaryan 16 Jahre lang die Fußballschuhe geschnürt hat, beschränkte sich das Treiben auf die Trainingseinheiten verschiedener Jugendmannschaften. Mit Müh und Not in Erfahrung gebracht, dass das Spiel verschoben wurde, hing auch der zweite Länderpunkt an einer einzigen Partie, die morgen über die Bühne gehen sollte. Von drei geplanten Spielen konnte bislang nur eins planmäßig besucht werden. Der Kaukasus, in jeder Hinsicht unberechenbar.

Der Frust wurde mit einer leckeren Portion Khashlama, einem nationalen Fleischgericht, bekämpft. Ein lokales Restaurant im Stadtzentrum zu finden war allerdings gar nicht so einfach. Darum sei an dieser Stelle wärmstens das „Tun Lahmajo“ empfohlen, bei dem das gesamte Paket zu überzeugen wusste. Nach einer kurzen Rast in unserer Absteige, stürzten wir uns endlich ins armenische Nachtleben. Erster Anlaufpunkt war die angesagte Bar Calument. So angesagt, dass man uns an der Tür erst mit einem mürrischen „just couples“ abwimmeln wollte. Erst als der Chef vom Dienst auftauchte wurden nach kurzer Diskussion in uns zwei flüssige, nach Flüssigkeit dürstende Gäste deutscher Herkunft gesehen. Eine Gefahr von uns ging also nur für die eiserne Reserve des Biervorrats aus. Trotz der Startschwierigkeiten wurden wir mit dem unterirdisch gelegenen und sehr speziell eingerichteten Laden schnell warm. Die meisten Plätze am Tresen waren mit etwas Kreppband, auf dem für uns nicht lesbare Namen standen, reserviert. Wen wundert’s, denn nur am Tresen macht man sich einen Namen. Wir nutzten die einzige freie Ecke, um uns festzuschnallen und verschiedene armenische Biere zu verköstigen. Verwöhnt vom heimischen Stauder, kann ich den armenischen Bierproduzenten leider nur attestieren, am Thema vorbeigebraut zu haben. Nichtsdestotrotz trugen die Schundbiere ihren Teil bei, Anschluss an die familiäre Atmosphäre im Calument zu finden. Jeder kannte jeden, der Wirt wurde von eintreffenden Gästen geherzt und die lokale Liveband wild abgefeiert. Kurios vor allem, dass sich Mittzwanziger selbst in der Kneipe die Zeit für eine Partie Schach auf dem Smartphone nehmen. Zwischenzeitlich war auch unsere Sitznachbarin eingetroffen. Eine armenische Professorin, die mal ein Jahr in den Niederlanden gelebt hat und sich freute, ein paar Sätze Holländisch mit mir zu wechseln. Zügig wurden wir auch mit den anderen Gästen bekannt gemacht: Darunter ein angeblich äußerst bekannter Aquarell-Maler, der uns gleich mit einer Portion Potato Wedges versorgte, sowie ein weiterer Maler, der zwar hier geboren wurde, jedoch nun in Passau lebt. Er sei hier, um den Fahrradtourismus aufzubauen, was ähnlich sinnvoll erscheint, wie alpiner Tourismus in den Niederlanden. Nach dem kleinen Konzert stand die Band noch für ein Gruppenfoto mit unseren neuen Bekanntschaften zur Verfügung, zu dem wir uns zugesellen sollten. Wie in unseren Sphären üblich, legte ich intuitiv meine Arme um den Kumpel zur Linken und die Sängerin zur Rechten. Letzteres zu wiederholen wurde mir allerdings schnell abgeraten, um Ärger zu vermeiden, da dies doch hierzulande etwas zu intim sei. Ups.

Uns zog es anschließend weiter in den Tanzschuppen Stoyka, der ebenfalls – wie gefühlt alle Lokale in Jerewan – unterirdisch war. Genauso wie die Stimmung dort. Während in Deutschland über ein Verbot in Schulen diskutiert wird, scheint die klassische Joggingpeitsche hier zum guten Ton zu gehören und als solides Disco-Outfit anerkannt zu sein. Die Tanzfläche war verwaist und die Sitzgelegenheiten am Rande mit wenig amüsiert schauenden Leuten frequentiert. Nachdem die Getränkeversorgung immerhin reibungslos lief, fühlte sich mein schamloser Kollege aus Duisburg dazu berufen, das Parkett einzuweihen. Na gut, uns kennt ja eh keiner, was sich aber auch hier schnell änderte. Als wir mit dem Laden fertig waren, tobte die Meute zum Beat. Der Job war erledigt. Auf dem Heimweg schlenderten wir noch an einem weiteren Club vorbei, der von außen so aussah, als könnte er unsere Hilfe gebrauchen. Nachdem wir von zwei blanken Brüsten, die vor trister Kulisse auf- und abhüpften, begrüßt worden sind, entschieden wir uns dann aber doch, den Laden seinem Schicksal zu überlassen.

Das ganze Ausmaß der Nacht wurde erst am nächsten Morgen ersichtlich. Das Licht war angeblieben, genauso wie die Klamotten von dem angeschossenen Zebra neben mir. Dafür war Tobias aber umso schneller bereit für unseren Ausflug, für den wir – zumindest für deutsche Verhältnisse – schon viel zu spät dran waren. Ricky und Raz warteten bereits geduldig auf uns, so dass wir noch im Dunste der vergangenen Partynacht zügig in altbewährter Besatzung losrollen konnten. Wie es schon in Georgien mit Dato der Fall war, fühlten wir uns auch bei den beiden geführten Touren in Armenien pudelwohl. Die Stimmung im Auto war zu jeder Zeit unbekümmert und ausgelassen. Wir hatten interessante Gespräche über die unterschiedlichen Lebensweisen, genauso wie wir über- und miteinander scherzen und lachen konnten. Die gemeinsamen Stunden waren tatsächlich wie unter Freunden.

Unser Ziel war Khor Virap, ein Kloster im Schatten des Ararat, den wir möglichst wolkenfrei bestaunen wollten. Wir fuhren also extra früh los. Nach rund 30 Minuten Fahrt zeigte sich das Ungetüm, der große Ararat, erstmals in der Ferne. Während der Anblick hier noch etwas von einer dichteren Wolkendecke getrübt war, zeigte sich der Koloss 15 Minuten später nahezu in seiner ganzen majestätischen Pracht. Unsere Guides hielten bereits 200 Meter vor unserem Ziel an. So ergab sich mit dem alten Kloster und dem heiligen Berg im Hintergrund ein wahnsinnig eindrucksvolles Fotomotiv, das in keinem Reiseführer fehlen darf. Der seit 1840 ruhende Vulkan ist der einzige derart freistehende Fünftausender auf unserem Planeten, was den Anblick so einzigartig macht. Anders als in den uns besser bekannten Alpen, wo man beim Vorbeifahren keinen blassen Schimmer hat, welcher Gipfel zu welchem Berg gehört. Khor Virap liegt auf 830 Metern über dem Meeresspiegel und in rund 30 Kilometern Entfernung sticht plötzlich ein Berg um 4000 Meter aus seinem Umland hervor. Ein atemberaubender Anblick!

Möchte man sich die Route von Khor Virap zum 30 km entfernten Ararat, der immerhin bis 1929 zu Armenien gehörte, über Google Maps ausspucken lassen, wird einem übrigens eine Autofahrt über beinahe 13 Stunden vorgeschlagen. Da die vom Kloster sichtbare Grenze zur Türkei, an dieser Stelle durch den Fluss Aras gekennzeichnet, schon lange dicht ist, schlägt Google einen kleinen Umweg über Georgien vor. Wir fuhren stattdessen die letzten Meter bis zum Kloster vor, wo wir erstmals von etwas akribischer agierenden Reibachmachern angesprochen worden sind. Als mir der erste Wegelagerer mit einer weißen Taube in der Hand entgegenkam, blitzte sogleich ein Reisebericht von dieser Tourifalle in meiner Hirnrinde auf. Ganz davon ab, dass die Tierhaltung zu solch schnellen Geschäften nicht meiner Vorstellung entspricht, lehnte ich das Angebot höflich, aber bestimmt, ab. Ehe ich mich versah, hielt mein Reisekumpane allerdings schon eine der Tauben – wie ein Hörnchen Eis mit drei Kugeln – in der Hand, um diese einen Moment später wieder fliegen zu lassen. Wie der findige Taubenzüchter im Ruhrgebiet weiß, sitzt aber natürlich in einem der Käfige das Weibchen der Taube, dass die Rückkehr des freigelassenen Vogels garantiert. Kaum war die erste Taube weg, hatte der Duisburger Sportsfreund zu meiner Erheiterung schon den zweiten Piepmatz in der Hand. Der wehrte sich allerdings gegen die temporäre Gefangenschaft und kämpfte sich aggressiv flatternd so schnell aus der Hand, dass gar keine Zeit blieb, sich etwas zu wünschen. Sonst wäre der MSV jetzt wohl noch zweitklassig. Anschließend wurde ein vorher nicht vereinbarter, wenn auch überschaubarer Obolus eingefordert, der zur Vermeidung weiterer Komplikationen gleich bezahlt wurde. Den Konflikt feuerte dann aber unser Fahrer an, der die Taubenmafiosi für dieses Geschäftsgebaren auf Armenisch zusammenfaltete. Eine Geste von unfassbarer Güte einmal mehr, dass Raz den monetären Verlust seines deutschen Gastes aus eigener Tasche begleichen wollte. Der Euro war aber letztlich gut in einen running gag investiert, der noch das ein oder andere Mal aufgegriffen werden konnte: „Hättest du nicht noch eine dritte Taube fliegen lassen und dir das Geld zurückwünschen können?“

Zurück zum Kloster. Khor Virap also. Im Jahr 301 n. Chr. gab es an diesem Ort eine Neuheit auf diesem Planeten. Das Christentum hatte weltweit erstmalig – und damit rund 100 Jahre vor dem Römischen Reich – als Staatsreligion in einem Land Fuß gefasst. Der Legende nach ein Verdienst von Gregor dem Erleuchter, der für 13 Jahre von König Trdat III. in eine Grube gesperrt worden sein soll, um von seinem Glauben abgebracht zu werden. Nach 13 Jahren – ohne Sonnenlicht und Nahrung – wurde der heilige Gregor befreit, um den König erfolgreich von einer schweren Krankheit zu heilen. Dieser schien dadurch so sehr vom Christentum angetan gewesen zu sein, dass er den christlichen Glauben annahm. Und ganz Armenien gleich mit. Wir ließen es uns natürlich nicht nehmen, uns auf die Spuren dieser kuriosen Geschichte zu begeben und stiegen durch schmalste Erdlöcher hinab in das besagte Verließ. Auch ich hatte nun eine spirituelle Eingebung und sah plötzlich unser Hostel vor meinem geistigen Auge aufblitzen. Der Apostel Armeniens hatte es hier unten jedoch etwas geräumiger. Ohne Leiter und künstliche Lichtquelle dürfte es hier aber seinerzeit sehr ungemütlich und düster gewesen sein, auch für Gregor dem Erleuchter.

In einem kleinen Städtchen, das auf dem Weg zum nächsten Weltkulturerbe lag, kehrten wir zunächst in einem Imbiss ein, wo uns unsere Fremdenführer auf Kebap und Eis einluden, was uns einmal mehr schmeicheln ließ. Die Bedienung im Lokal hatte permanent ein Lächeln auf den Lippen und vermittelte uns so trotz Sprachbarriere, wie sehr man sich doch über ausländische Gäste freut. Gesättigt machten wir kulturell da weiter, wo wir aufgehört hatten und besuchten die Kathedrale von Etschmiadsin, die Gregor der Erleuchter im Jahr seiner Befreiung erbauen ließ. Heute gilt das Baudenkmal als die älteste christliche Kirche, die je von einem Staat erbaut worden ist. Ort und Stelle soll Jesus höchstpersönlich auserkoren und mit einem goldenen Hammer markiert haben. Dieser Überlieferung verdankt die Stadt Etschmiadsin letztlich ihren Namen, der so viel wie „Herabgestiegen ist der Eingeborene“ bedeutet.

Frevelhafterweise wurde größere Begeisterung in mir ausgelöst, als ich auf dem riesigen Kirchenkomplex plötzlich einen halbwegs bespielbaren Fußballplatz mit einer völlig zermarterten Tribüne erblickte. Im Hintergrund ein wohl trockengelegter Sprungturm, nach vorne hin ein verrosteter Maschendrahtzaun. Herrlicher Anblick! Der Pfarrer im schwarzen Talar, der uns über den Weg lief und in einem Smalltalk mit uns seine Deutschkenntnisse auffrischte, wundert sich wohl noch heute mehr über die neugierigen Fragen zum verlassenen Ground, als über die Geschichte von Gregor dem Erleuchter. Nachdem wir mit der Sankt-Gajane-Kirche einen letzten Sakralbau von innen besichtigten und lernten, dass die Gotteshäuser in Armenien aus Respekt rückwärts verlassen werden, ging es zurück nach Jerewan.

Im Hostel angekommen, bedankten wir uns bei unseren einwandfreien Tourbegleitern mit einem Trinkgeld und machten uns nach kurzer Verschnaufpause mit dem Taxi auf nach Banants. Der Fahrer war sichtlich amüsiert, zwei Deutsche zum Fußball zu fahren und musste davon gleich seinem Kollegen am Telefon erzählen. Am Stadion angekommen – wir waren spät dran – kurbelte ich das Fenster runter, um mich zu vergewissern, dass hier und heute auch Fußball gespielt wird. Nach dem gestrigen Flop war der Länderpunkt Armenien schließlich von diesem einen Spiel abhängig. Die Anzeichen waren jedoch denkbar schlecht: Kein Gewusel. Keine Geräuschkulisse. Keine Vorboten des Fußballs. Nix. Der Taxifahrer sah seinen Job mit der Ankunft aber noch nicht als erledigt an und fragte sich ohne unser Bitten durch, bis ein Spaziergänger weiterhelfen konnte. Das Stadion werde aktuell für die anstehende U19-EM für die UEFA-Standards fit gemacht. Deswegen findet das Spiel zwischen FC Banants und Alashkert FC nebenan im Trainingszentrum statt. Nachdem wir nochmal um den gesamten Komplex gefahren waren, sah es dann tatsächlich nach Fußball aus. Zwar nicht nach Erstligafußball, aber es wurde gekickt.

Der aktuelle Spitzenreiter und amtierende Meister Armeniens war beim Tabellenzweiten zu Gast, der heute auf Platz 1 springen konnte. Die Konstellation war vielversprechend. Die Realität hingegen sah so aus, dass kein Eintritt verlangt wurde, damit die letzten 200 Zuschauer nicht auch noch zuhause bleiben. Ins Bild passte dann auch, dass das absolute Topspiel der höchsten Spielklasse auf dem ranzigsten Platz des gesamten Sportkomplexes ausgetragen wurde. Die Bilder sprechen für sich. Rauchen und Sonnenblumenkerne fressen war komischerweise verboten. Die paar Sitzschalen, fünf Meter hinter dem überhohen, rostigen Zaun, der scheinbar gebraucht in Argentinien gekauft worden ist, waren nicht zu gebrauchen, weil eh alle am Maschendraht hingen. So konnte bei leichtem Nieselregen dann mit Leichtigkeit der Witterungsschutz aus Wellblech im Ranking der größten Komfortbringer auf den Platz an der Sonne springen. Die Plattenbauten aus Sowjetzeiten im Panorama waren das i-Tüpfelchen dieser idyllischen Kulisse. Wir liefen unterdessen im Angesicht vieler verdutzter Augen die gesamte Längsseite entlang, bis wir ein Plätzchen mit Blick aufs Geschehen fanden. Es dauerte nicht lang, bis wir mit unserem Nebenmann ins Gespräch kamen, der neugierig nach Herkunft und Intention unserer Anwesenheit fragte. Arman war Sportjournalist und Fachmann für armenischen Fußball. Also der perfekte Gesprächspartner, um sich 90 Minuten mit allerhand interessanten Informationen füttern zu lassen. Nach 45 Minuten war das Vertrauen zu uns scheinbar schon größer als zu seinen Landsleuten, so dass wir gebeten wurden auf seinen Laptop aufzupassen. Arman schloss sich dem Großteil der Zuschauer an, die kollektiv das Stadion verließen, um außerhalb eine zu piefen oder sich im Kiosk gegenüber mit Speis und Trank einzudecken. Mit Beginn der zweiten Hälfte klinkte sich noch ein englischer Groundhopper in das Gespräch ein, der dieselbe Route wie wir auf dem Plan hatte. In umgekehrter Reihenfolge allerdings, um seiner Aussage zufolge nicht mit einem armenischen Stempel nach Aserbaidschan einreisen zu müssen und Problemen aus dem Weg zu gehen. Genau das Szenario stand uns am nächsten Tag noch bevor. Zunächst aber freuten wir uns darüber, dass in der zweiten Hälfte auch auf dem Feld endlich was passierte. Banants ging mit zwei Toren in Führung und ließ die 20 stimmungswilligen Fans mit Zaunfahne und Trommel ihre Schlachtrufe nun noch lauter vortragen. Völlig zurecht als frischer Spitzenreiter! Der altgediente Torwart von Banants, frenetisch bejubelter Volksheld, hatte großen Anteil, den Sieg über die Zeit zu bringen. Beim Gegner hob Arman die Nummer 7, Levon Hayrapetyan, hervor. 40-facher Nationalspieler, der in Hamburg aufwuchs und auch einen deutschen Pass besitzt. Das Angebot den Sportsfreund nach der Pressekonferenz zu interviewen lehnten wir dann aber aus Zeitgründen ab. Stattdessen tauschten wir Kontaktdaten mit Arman aus und verabschiedeten uns anschließend, um schnellstmöglich etwas zwischen die Kiemen zu bekommen.

In einem Schnellimbiss gab es für 5 Euro einen Kavarmateller, einen als Zatar betitelten Fladen mit Käse und Sucuk, sowie ein kühles Getränk. Die warme Mahlzeit, die uns im Hostel angeboten wurde, mussten wir daher ablehnen. Die Gastgeberfamilie nutze dennoch die Gunst der Stunde, die gesamte Belegschaft und alle Gäste für ein Familienfoto am gedeckten Tisch zusammenzutrommeln. Wenig später waren wir bereits wieder unterwegs, um den letzten Abend in Armenien ausklingen zu lassen. Zentrum des Geschehens in der Hauptstadt ist der Platz der Republik, auf dem bis 1991 noch eine sieben Meter große Leninstatue stand. Imposante Bauten, wie zwei große Regierungsgebäude und das Armenia Marriott Hotel, säumen den Platz, auf dem schon zahlreiche Demonstrationen stattfanden. Zuletzt erst am 17. April 2018 versammelten sich hier über 100.000 Menschen, um gegen die neugewählte Regierung zu protestieren. Sechs Tage und dutzende Verhaftungen später trat Premierminister Serzh Sargsyan, dem Korruption und Vetternwirtschaft vorgeworfen wurde, zurück. Doch nicht nur der geschichtliche Hintergrund des Platzes zieht die Menschen an. Allem voran das Wasserspiel vor dem wuchtigen Museumsgebäude ist ein Publikumsmagnet. Ein bisschen wie vorm Bellagio in Las Vegas tanzen 2750 Wasserfontänen und Lichtprojektionen zur Musik. Die hervorragende Liedauswahl, von der Zauberflöte bis zur „James Bond“-Filmmusik, im Zusammenspiel mit den Wasser- und Lichteffekten, macht die abendliche Show wirklich zu einem fesselnden Spektakel. Erst als eine zwielichtige Gestalt uns anquatschte, wich der Blick erstmals von der Wasserorgel. Ob wir „Bum Bum“ machen wollen, fragte uns der Vertriebsmitarbeiter eines Vergnügungsetablissements, untermalt von der international anerkannten Geschlechtsverkehrsgeste. Das Angebot hatten wir gestern schon vor Ort ausgeschlagen.

Letzte Station, bevor es am nächsten Tag über Tiflis nach Baku gehen sollte, war der Beatles Pub. Ein kleiner Laden mit guter Atmosphäre. An einem Tisch saß ein alter Greis im feinsten Sonntagszwirn, der mutterseelenallein sein Bierchen trank und das rege Treiben beobachtet. Ansonsten war das Publikum in einem sehr lebhaften Alter. Wir hatten kaum unser Bier auf dem Tisch, da hatte der Besitzer des Ladens, Ruben, sich schon persönlich bei uns vorgestellt und uns neugierig interviewt. Als Vertreter der Fußballnation Deutschland wurden wir kurzerhand zum Ländervergleich am Kickertisch herausgefordert, wo wir mit 10:7 souverän bestehen konnten. Den Lohn brachte uns Ruben in Form von etwas Knabberzeug direkt zu unserem Tisch, an welchen wir ihm anboten Platz zu nehmen. Wie in der Pinte üblich, diskutierten wir über die Geschichte und Politik Armeniens. Bei der bereits erwähnten Revolution auf dem Platz der Republik im letzten Jahr hatte Ruben an vorderster Front mitgemischt. Als Beweis diente sein Facebook-Titelbild, auf dem seine Festnahme eindrucksvoll festgehalten ist. Nachdem wir uns von Ruben verabschiedet hatten und auf den Heimweg machen wollten, schlurfte der halbtote Opa mit einem Tempo weit unterhalb von Schrittgeschwindigkeit mit einem neuen Bier vom Tresen auf uns zu: „Guten Tag die Herren, ich hörte, Sie kommen aus Deutschland“, wurden wir in einwandfreiem Deutsch angesprochen. Da waren wir baff. Viel mehr, als dass Deutsch sprechen seine Leidenschaft sei, ließ sich aber im kurzen Smalltalk nicht mehr aus dem dubiosen Gast herauskriegen. Seine mit einem Lächeln vorgetragene Verabschiedung – „Deutschland über alles auf der Welt – und auch im Himmel“ – ließ dann aber Spielraum für Spekulationen. Da waren wir schon wieder baff und sogleich daran erinnert, dass in beiden Weltkriegen des letzten Jahrhunderts deutsche Truppen in tausendfacher Truppenstärke im rund 4000 km entfernten Kaukasus unterwegs waren. Kaum zu glauben, wenn man in so wohlgesonnener Gesellschaft ist. Für uns waren der Abend, sowie das Kapitel Armenien damit abgeschlossen. Am nächsten Morgen sollte es mit der Marschrutka über die bekannte Route zurück nach Tiflis gehen.

Fotos

Aserbaidschan

Bericht

Nachdem es mit der Marschrutka wieder von Jerewan nach Tiflis ging, wo der Tag noch mit Sightseeing verbracht wurde, ging es abends mit dem Nachtzug nach Baku, die auf der 60 km langen Halbinsel Abşeron gelegene Hauptstadt von Aserbaidschan. Eines der undemokratischsten Länder der Welt, was durch Rang 166 von 180 in Sachen Pressefreiheit – laut „Reporter ohne Grenzen“ – eindrucksvoll unterstrichen wird.

Auf unserer Reise ist Aserbaidschan das erste muslimisch geprägte Land. Mit Iran und Irak das einzige Land der Welt mit einer schiitischen Mehrheit. Als säkularer Staat zeigt man sich jedoch sehr tolerant und garantiert freie Religionsausübung. So gibt es in Baku neben zahlreichen Moscheen auch mehrere Kirchen und Synagogen. 2003 gab es in der Hauptstadt gar den allerersten Synagogen-Neubau in einem muslimischen Land überhaupt. Die Anhänger der drei großen Weltreligionen können also in Aserbaidschan tatsächlich sehr friedlich zusammenleben.

Nur wenn es um Armenien geht, wird es bitterernst. Allem voran durch den bewaffneten Konflikt um die Region Bergkarabach, einer von Armenien besetzten Enklave. Ein Dauerbrandherd, der seit Ewigkeiten schwelt, mit dem Untergang der Sowjetunion neu entfacht ist und im Bergkarabachkrieg zwischen 1992 und 1994 gipfelte. Seit jeher existiert eine brüchige Waffenruhe, trotz der es immer wieder, zuletzt 2017, zu Gefechten kommt. Internationale Qualifikationsspiele mussten zwischen 1994 und 1996 deswegen in der Türkei ausgetragen werden. Jüngst war der Konflikt erst wieder allgegenwärtig, weil der armenische Nationalspieler und ehemalige Dortmunder Henrikh Mkhitaryan nicht mit Arsenal London zum UEFA-Cup-Finale nach Baku flog und wegen Sicherheitsbedenken eines der wichtigsten Spiele seiner Karriere verpasste. Ein weiteres, grausames Einzelschicksal ist die Geschichte von Ramil Səfərov. 2004 hatte der aserbaidschanische Leutnant während eines NATO-Lehrgangs in Budapest den armenischen Offizier Gurgen Margarjan im Schlaf mit einer Axt getötet. Lebenslange Haft, lautete das in Ungarn ausgesprochene Urteil. 2012 wurde der geständige Axtmörder jedoch nach Aserbaidschan ausgeliefert, wo der seit 2003 und bis heute amtierende Präsident İlham Əliyev ihn begnadigte. Səfərov erhielt Wehrsold für achteinhalb Jahre Haft und wurde wie ein Nationalheld gefeiert, was zu weiteren Spannungen zwischen den Konfliktparteien und großer Besorgnis in der Weltpolitik führte.

Eine andere Form der Spannung machte sich mit Besteigen des Nachtzugs auch ins unserer zwei Mann starken Reisegruppe breit. Wer denn da so 13 Stunden auf engstem Raum mit uns reisen würde und wie denn der Grenzübertritt mit armenischem Stempel im Reisepass laufen würden, waren die Fragen des Abends. Erstere konnte schnell beantwortet werden: Eine Gymnastikmannschaft von ungefähr 20 Mädchen im Kindesalter, einheitlich in roten Trainingsanzügen, machte aus unserem Wagon bereits vor Abfahrt einen Zirkus. Mütter und Trainerinnen richteten sich in der Zwischenzeit in den einzelnen Abteilen ein, um den Kids für ihren internationalen Wettkampf in Baku maximalen Komfort gewährleisten zu können. Die Rasselbande nutzte die Zeit unterdessen für ein kleines Warm-up und schmiss sich im Stehen platzsparend die Beine hinter den Kopf. Die gegenüberstehenden Hochbetten boten sich für den ein oder anderen Spagat an. Für Unterhaltung war also mit akrobatischen Einlagen gesorgt, auch wenn dafür immer irgendwo ein Fuß auf Kopfhöhe zu finden war. Mit dem georgischen Mutter-Tochter-Duo in unserem Abteil verstanden wir uns trotz Sprachbarriere blendend. Während wir mit Essen und Tee versorgt wurden und uns mütterlich beim Beziehen der Betten unter die Arme gegriffen wurde, spendeten wir Akkuleistung aus der Powerbank, Kaugummis und unsere Arbeitskraft, wenn eine Tasche aus der schweren Bank hervorgeholt werden musste.

Weitere Bekanntschaften schlossen wir im Gang, wo wir schnell mit ein paar Azeris in unserem Alter ins Gespräch kamen. Überaus freundliche Menschen, die sich als Friedensbotschafter bei der UN engagieren. Unsere interessante Unterhaltung wurde leider frühzeitig unterbrochen, weil wir bereits nach 45 Minuten die georgische Grenze erreichten. Die Zugbegleiterin scheuchte uns in die Kammer, so wie es zuletzt meine Klassenlehrerin in der Sekundarstufe I im Schullandheim getan hat. Eine Weile später marschierten ein paar Beamte durch den Zug, sammelten die Reisepässe aller Fahrgäste ein, musterten die Abteile und verschwanden wieder. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis wir unsere Reisedokumente zurückerhielten und endlich weiterfahren konnten. Weit kamen wir allerdings nicht, da sogleich die aserbaidschanische Grenze auf uns wartete, an der das ganze Brimborium nochmal deutlich zeitintensiver sein sollte. Die Stimmung war nun etwas angespannter und die Staatsbediensteten hatten keinerlei Interesse daran, dem entgegenzuwirken. Wenigstens unsere kleine Mitbewohnerin konnte mit ihrem süßen Lächeln kurzzeitig auch dem grimmigsten Grenzer ein kurzes Zucken im Mundwinkel entlocken. Der erste Besucher in Uniform verteilte irgendeinen Wisch, der komplett in Aserbaidschanisch gehalten war. Glücklicherweise hatten wir Elniz kennengelernt, der uns beim Ausfüllen des Fragebogens half und auch immer wieder mit seinen Russischkenntnissen als Dolmetscher für den georgischen Turnverein einsprang. Wie gehabt, wurden zunächst unsere Reisepässe eingesammelt. Im Gegensatz zu Georgien und Armenien wird für Aserbaidschan zudem ein Visum benötigt, das wir uns im Vorfeld beschafft hatten und nun mit aushändigten. Durch die eintretende Müdigkeit, es war mittlerweile zappenduster und tief in der Nacht, zog sich die Wartezeit wie Kaugummi. Zwischendurch schaute ein Suchtrupp mit einer Teleskopkamera vorbei und warf in jeden Winkel unserer Kajüte einen Blick. Nach einer weiteren Ewigkeit kamen die nächsten Staatsdiener endlich mit den Reisepässen zurück. Während die georgischen Mädels ihre Dokumente ohne Mucken zurückbekamen, erhielten wir aufgrund unseres Aufenthalts in Armenien eine besondere Behandlung. Das Verhör gestaltete sich allerdings als schwierig, da niemand der englischen Sprache mächtig war und wir stur auf Aserbaidschanisch zugeblubbert wurden. Wir konnten daher nur ratlose Blicke, Schulterzucken und diverse Wortfetzen liefern, von denen wir uns einen Fortschritt in der Konversation erhofften. Elniz eilte erneut herbei und übersetzte. Warum wir in Armenien gewesen sind, was wir dort gemacht haben und ob wir dort etwas gekauft oder gar importiert haben. „Das übliche Touriprogramm“, antworteten wir, um gar nicht erst auf Fußball sprechen zu kommen. Würde ja eh niemand glauben von den Herrschaften. Und natürlich hatten wir in den drei Tagen etwas gekauft. Menschen müssen essen und trinken, sonst sterben sie. Wir waren kurzzeitig besorgt, dass die 2l-Bierflasche konfisziert werden könnte, aber die schleppten wir ja schon seit unserem ersten Georgienaufenthalt mit uns rum. Die Beamten interessierten sich allerdings mehr für elektronische Geräte, mit denen man Spionage betreiben könnte. So sehr, dass wir unser Gepäck einmal ausräumen durften. Zum Abschluss ging es einzeln in ein Abteil, in dem noch ein Foto von uns geschossen wurde.

Über drei Stunden dauerte es letztlich, bis uns mittels des begehrten Stempels die Einreise gewährt wurde und der Grenzübergang als abgeschlossen bezeichnet werden durfte. Da es in der Nacht leider nicht viel in der Prärie zu sehen gab, fiel der Zug anschließend kollektiv in den Schlaf und trudelte am nächsten Morgen ziemlich pünktlich in Baku ein. Wir plauderten noch ein wenig mit Elniz über Gott und die Welt. Zur Religiosität des Landes sagte er uns, dass die jüngeren Azeris ihren Glauben nicht sehr intensiv praktizieren würden. Die älteren Menschen hingegen fürchten nur eine Sache mehr als Allah: Die Polizei. Die sei sehr korrupt und nicht gerade zimperlich. Von uns hingegen wollte man wissen, wie viel Bier ein Deutscher trinken kann. Der Ruf unserer Heimat, dem Land des Reinheitsgebots, eilt uns voraus. Die vorgegebene, nicht sehr tiefgestapelte Schlagzahl ließ unsere Bekanntschaften aber erstmal kalt, so dass wir uns gleich für eine abendliche Verköstigung verabredeten.

Vorab musste aber erst das letzte Quartier der Reise bezogen werden. Das Hostel Amsterdam bekam unseren Zuschlag. Wir hatten den 16-Betten-Schlafsaal gemieden und für ein paar Penunsen mehr eine Privatkoje gebucht. Die musste zwar über eine Leiter erklommen werden, war ungefähr 120 cm hoch und bestand aus 2 Europaletten mit Matratze und Bettzeug, dafür aber hatten wir unsere Ruhe. Eine Regendusche mit Licht und Radio unterstrich unseren Luxus, wobei wir diesen gerne gegen höhere Hygienestandards, warmes Wasser und etwas Druck auf dem Wasserstrahl getauscht hätten. Die umhertollende Babykatze des Gastgebers war zwar im ersten Moment ganz amüsant, für ihren Scheißhaufen im Blumenkübel im Flur hatte sich aber auch nach drei Tagen niemand verantwortlich gefühlt. Nichts wie los in die Stadt!

Erster Anlaufpunkt war der Jungfrauenturm, auch als Maidan Tower oder Qız Qalası bekannt, der als Wahrzeichen der noch immer weitläufig ummauerten Altstadt gilt. Der Eintritt für Azeris lag bei einem Euro. Für Touristen lag der Preis bei acht Euro, die wir uns besser gespart hätten. Das wären immerhin 12 große Bier gewesen. Das massive Gemäuer und auch die Ausstellung im Inneren waren relativ unspektakulär. Die Aussicht vom Dach ist zwar ganz nett, wird aber von anderen Spots in der Stadt komplett in den Schatten gestellt. Nach einem Marsch durch die facettenreiche City landeten wir nach hunderten Stufen im Highland Park (aserb. Dağüstü park), von wo man ein wahnsinniges Panorama hat. Kaspisches Meer, Promenade, Altstadt – alles auf einen Blick. Zur linken stehen die unverkennbaren Flame Towers und bieten ebenso ein einmaliges Fotomotiv. Da es ziemlich diesig war, nahmen wir den treppenreichen Weg am letzten Abend ein weiteres Mal auf uns, um die Stadt nochmal ohne Nebel und beleuchtet zu sehen zu bekommen. Insbesondere die Flame Towers, drei riesige Hotelgebäude in Flammenform sind bei Dunkelheit das absolute Highlight. Wenn diese dann in den Landesfarben erstrahlen oder gar farbige Animationen, z.B. lodernde Flammen, wiedergeben, weiß man, wieso Aserbaidschan das Land des Feuers ist. „Land of fire“, so der allgegenwärtige Slogan, stand schon auf den Trikots von Athletico Madrid, die Aserbaidschan als Hauptsponsor unterstützte. Der Spruch kommt nicht von ungefähr: Das Land lebt von Gas und Öl.

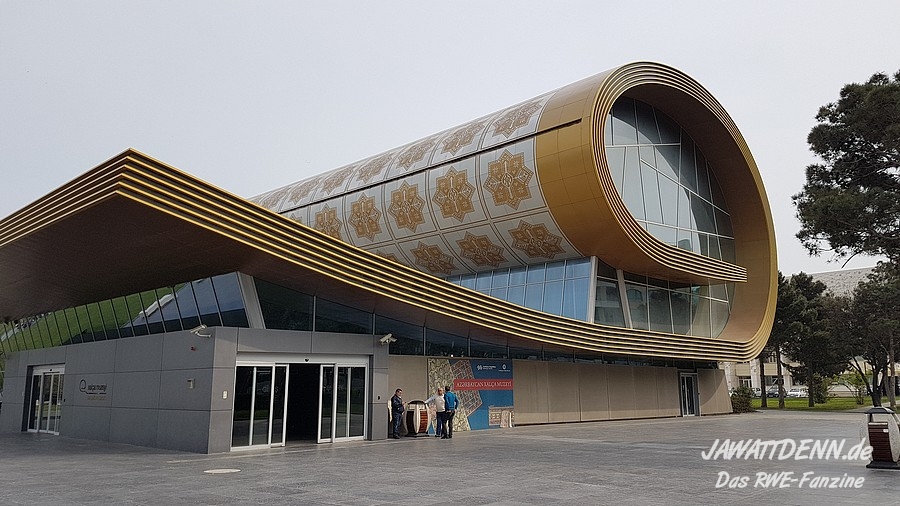

Die Treppen wieder hinab, ging es Richtung Promenade. Unterwegs fiel immer wieder auf, dass Polizei und Feuerwehr grundsätzlich das Blaulicht anhatten. Dauerhaft und ohne Ausnahme. Mit dem Martinshorn wurde auch nicht sonderlich sparsam umgegangen. Die Vögel imitierten das Sirenengeheul so perfekt, dass wir uns wirklich einmal nach einem heranrauschenden Auto umgesehen haben. Besser umsehen sollen hätte ich mich auch beim Fotografieren des Teppichmuseums, das von außen wie ein aufgerollter Teppich aussieht. Um den Bau komplett ablichten zu können, machte ich ein paar Schritte auf eine der akkurat gepflegten Grünflächen. Dabei ist mir entgangen, dass zwei kalbsgroße Straßenhunde auf dieser schlummerten. Ich sah gerade noch aus dem Augenwinkel, wie einer der Hunde plötzlich Jagd auf mich machte und mit fletschenden Zähnen nach mir schnappte, als ich mir gedanklich schon die Standards eines aserbaidschanischen Krankenhauses vorstellte. Nur mit einer unfassbar schnellen Reaktion und einer unerreichten Sprintleistung konnte ich um Haaresbreite meinen Arsch vor dem tollwütigen Biest retten. Während mein Puls nun jenseits von Gut und Böse war, brachen die vorm Museum stehenden Teppichklopfer und Securitymitarbeiter, sowie mein Kollege, in lautem Gelächter aus. Jetzt wüsste ich, was er sich von der Taube in Armenien gewünscht hatte, musste ich mir später noch anhören. Einen Bruchteil nach diesem Vorfall fuhren zwei Polizisten mit einem Golfcaddy auf Streife vorbei. Mit den Worten unserer Freunde aus dem Zug im Ohr, ging ich fest davon aus, dass entweder ich wegen Betreten der Grünfläche festgenommen werde oder der Hund erschossen wird. Es blieb glücklicherweise bei einem amüsierten Lächeln. Abwegig sind allerdings beide Gedanken leider gar nicht. Nicht ohne Grund waren auf den Straßen in Baku deutlich weniger Streuner zu sehen, wie in den Hauptstädten von Armenien und Georgien noch. 2012 und 2015 wurden, im Rahmen von internationalen Großevents, wie dem Eurovision Songcontest, die Straßenhunde in Baku massenhaft getötet. Berichten zufolge teilweise auf offener Straße erschossen oder mit Schaufeln erschlagen. Nach Protesten wurde ein „Städtisches Zentrum für streunende Tiere“ errichtet – inklusive Verbrennungsöfen. Abscheulich. Auch vor dem anstehenden Formel-1-Rennen, auf das sich die Stadt aktuell vorbereitet, sollen derlei grausige Bestrebungen wieder zugenommen haben.

Wir schlenderten nach diesem Schock über die Promenade, wo Strandfeeling aber nicht aufkommen wird. Das liegt am fehlenden Sand, aber auch daran, dass das Kaspische Meer vollständig mit einem Ölfilm überzogen zu sein scheint. Ein weiteres Sinnbild für die krankhafte Imagepolitur des Landes ist die Kristallhalle, die sich auf einer Landzunge erspähen lässt, auf der einst noch die größte Flagge der Welt wehte. Die Eventhalle wurde eigens für den Songcontest errichtet und in nur sieben Monaten aus dem Boden gestampft. Im Vorfeld erfuhr der Neubau unter anderem Kritik für den Abriss des dort stehenden Wohnraums. Die Zwangsräumungen seien teilweise unangekündigt mitten in der Nacht und ohne jegliche Entschädigung vollzogen worden. Wir waren am Abend froh, wieder unter den kleinen Leuten zu sein, die ihren Lohn mit ehrlicher Arbeit verdienen. Wir hatten uns mit Elniz in einer Bar verabredet, die ihm mal gehörte. Weil er Jura studierte und sein Professor etwas dagegen hatte, musste der diese aber wieder abgeben. Wir sparten uns dafür den Eintritt und nahmen als Dank die Getränke auf unsere Rechnung. Das Bier schmeckte übrigens deutlich besser als in Armenien. Wie wir in unserer interessanten Unterhaltung erfuhren, kommt die Mittelschicht auf ungefähr 700 Manat (= 363,00 EUR) pro Monat. Der Mindestlohn liegt bei 116 Manat (= 60,00 EUR) im Monat. Kann man sich nicht vorstellen. Im Laufe des Abends wurden noch einige weitere Lokale abgeklappert, in denen wir immer wieder Freunde von Elniz kennenlernten, die uns herzlich willkommen hießen. Spätestens nach einer Partie Tischtennis, in der dem heimischen Platzhirsch eine herbe Niederlage zugefügt werden konnte, waren wir voll integriert. Die Freude über Gäste aus dem fernen Westeuropa, die grenzenlose Gastfreundschaft, die wir überall erfahren haben, war überwältigend. Ein paar ältere Herrschaften nahmen uns sogleich in ihre Kreise auf, schlossen uns in ihre Arme und bestanden darauf mit uns zu trinken. Auf Deutschland. Und Angela Merkel, die kollektiv zwei Daumen nach oben erhielt. Von dieser positiven Grundeinstellung und der vorurteilsfreien Herzlichkeit gegenüber Fremden könnte sich das deutsche Nörgelvolk gut und gerne eine Scheibe abschneiden. Es tat richtig weh, diesen Leuten zu erzählen, wie oft wir vor unserer Reise gewarnt worden sind und welches Bild in unseren Köpfen vom Leben im Kaukasus existiert. Es war tief in der Nacht, als Elniz, der uns einen Tag zu vor noch belächelt hat, dem Alkohol mit Verlust seiner motorischen Fähigkeiten Tribut zollen musste. Brüderlich sorgten wir uns um unseren neuen Freund und nahmen ihn mit zu unserem Hostel, wo immer das ein oder andere Bett frei war. Das Angebot schlug Elniz dann aber aus und bevorzugte doch die heimischen Gefilde. Wir bestellten also ein Taxi auf unsere Kosten, vermittelten dem Fahrer mit Müh und Not die Anschrift und schickten die Bierleiche nach Hause.